Ciao a tuttə!

Questo è il numero nove di Fratture, la newsletter che racconta il mondo penitenziario in Italia e le sue contraddizioni.

Oggi parliamo di cosa significhi protestare in carcere: strumenti, pratiche e obiettivi, ma anche risposte istituzionali e narrazioni mediatiche.

Troverete, integrata nel testo, la testimonianza di una persona ex detenuta che ha condiviso con noi la sua esperienza come scioperante in carcere; anche per questo, il numero sarà un po’ più lungo del solito.

Buona lettura!

«Quando dentro si sente che c'è qualcosa nell'aria (all’esterno, ndr), le persone sono più incentivate a protestare. Ci facevamo mandare gli articoli (che parlavano di carcere, ndr), andavamo insieme in un posto in cui potevamo starci tutte e li leggevamo, tutte ascoltavano. Una volta hanno mandato una nostra lettera in televisione e la mia amica l’ha vista e ha detto: “Guardate, la mia scrittura!”. Così la gente è più contenta: se non ne sentono parlare, allora dicono che non ne vale la pena. Quando sei fuori è più facile sentire parlare di carcere, dentro non senti quasi niente».

- Testimonianza di T., persona ex-detenuta nella sezione femminile di un carcere del Nord Italia.

Ddl sicurezza, ma sicurezza di chi?

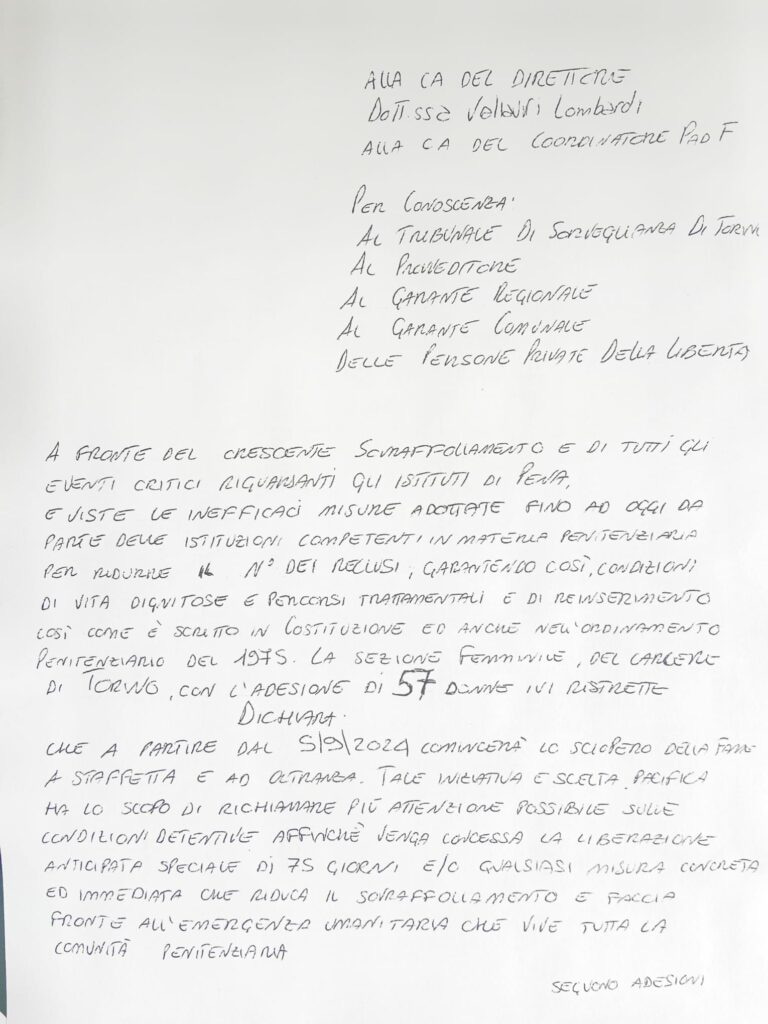

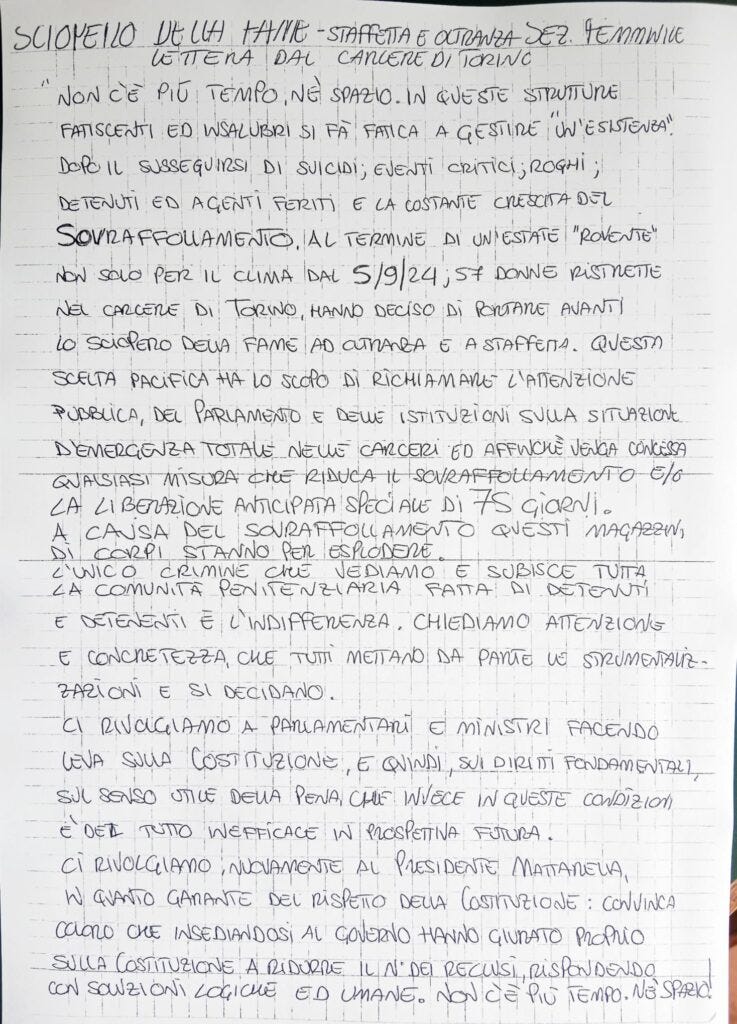

Il 5 settembre 2024 le detenute della sezione femminile di Torino hanno annunciato l’inizio di uno sciopero della fame a staffetta e a oltranza, ancora in corso nel momento in cui scriviamo. Nella lettera che hanno redatto si legge:

«Non c’è più tempo, né spazio. In queste strutture fatiscenti ed insalubri si fa fatica a gestire “un’esistenza”. Dopo il susseguirsi di suicidi, eventi critici, roghi, detenuti ed agenti feriti e la costante crescita del sovraffollamento, al termine di un’estate “rovente” non solo per il clima, dal 5/9/24, 57 donne ristrette nel carcere di Torino hanno deciso di portare avanti lo sciopero della fame ad oltranza e a staffetta».

A diffondere il comunicato è stata Nicoletta Dosio, storica attivista del movimento No Tav, prima detenuta in carcere e ora ai domiciliari. Con questa protesta le donne ristrette vogliono «richiamare l’attenzione pubblica, del Parlamento e delle istituzioni, sulla situazione di emergenza totale delle carceri e affinché venga concessa qualsiasi misura che riduca il sovraffollamento e/o la liberazione anticipata speciale di 75 giorni».

Già sabato 31 agosto, nel carcere minorile “Beccaria” di Milano alcuni materassi erano stati incendiati e alcune tra le persone detenute avevano tentato l’evasione. Quelle di Torino e Milano sono solo due delle numerose proteste che sono avvenute questa estate negli istituti italiani (ne abbiamo parlato anche nel nostro #8: Spugne).

Le azioni dimostrative delle persone detenute ci restituiscono l’urgenza di interrogare l’attuale sistema penitenziario, il cui fallimento è ormai evidente: dall’inizio dell’anno sono morte 175 persone, di cui 71 per suicidio; il tasso di sovraffollamento è oltre il 131% e non accenna a diminuire; le strutture penitenziarie sono fatiscenti e inadeguate a garantire le minime condizioni di igiene e vivibilità.

Il governo, però, si tappa le orecchie e procede nella direzione opposta: silenziare qualsiasi voce critica, reprimere. Questo è quanto emerge anche dal Ddl Sicurezza (il Disegno di legge 1660/C), presentato il 22 gennaio 2024 e attualmente in discussione alla Camera. Qualora fosse approvato, verrebbero infatti introdotti 13 nuovi reati - un controsenso, considerato il tasso di sovraffollamento -, di cui alcuni pensati specificatamente per sedare il dissenso della popolazione reclusa.

L’articolo 18, ad esempio, mira a rafforzare l’ordine interno al contesto penitenziario e istituisce il reato di rivolta, punibile con la reclusione fino a 8 anni:

«Il reato prefigurato punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione (primo comma) e partecipazione (secondo comma) a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti»L’articolo 19 prevede inoltre che tale reato possa essere esteso anche alle persone trattenute nei Centri di permanenza e rimpatrio (Cpr) e nelle strutture di accoglienza per minori stranierə non accompagnatə.

Numerose associazioni, tra cui Antigone, ASGI e Amnesty International, hanno espresso la loro preoccupazione rispetto al Ddl sicurezza: questi provvedimenti invaliderebbero il diritto di protesta delle persone detenute, fornendo la cornice giuridica per reprimere con la forza qualsiasi manifestazione di dissenso - anche la più pacifica. A essere messa al sicuro, qui, sarebbe quindi solo una logica securitaria e punitiva.

La volontà politica di presentare la protesta come un problema di ordine pubblico è infine palesata nel Decreto ministeriale del 14 maggio 2024, che ha istituito la creazione di un Reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria, articolato in Gruppo di intervento operativo (Gio) e Gruppo d'intervento regionale (Gir). I Gio e i Gir sono pensati per intervenire «in presenza di particolari e gravi eventi critici, non altrimenti fronteggiabili, che arrecano pregiudizio all’ordine, alla sicurezza e alla disciplina negli istituti penali per minorenni e in ambito penitenziario».

Come (non) raccontare le proteste in carcere

Per reprimere una protesta in carcere non basta l’uso della forza. C’è bisogno di una narrazione, ovvero di parole adatte a ricostruire il contesto che avrebbe reso necessario l’intervento repressivo. Questa è la funzione dei comunicati dei sindacati della Polizia Penitenziaria: raccontare una versione dei fatti, la propria. Ma spesso l’evidente parzialità delle organizzazioni che rappresentano lə agenti non viene considerata con la dovuta attenzione dai media. Avviene regolarmente infatti che lə giornalistə facciano copia e incolla delle dichiarazioni dellə portavoce sindacali, provocando a volte una vera e propria distorsione delle notizie.

Il 7 aprile 2020, per esempio, l’agenzia di stampa Ansa ha pubblicato un articolo sulla “perquisizione straordinaria” eseguita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove due giorni prima si erano verificate alcune proteste dopo che una persona detenuta era risultata positiva al Covid-19. Non viene citata la fonte né vengono usate le virgolette, ma la posizione combacia appieno con quella del Sappe, il sindacato di Polizia Penitenziaria più rappresentativo, che ha anche rilanciato la notizia dell’Ansa. L’articolo, intitolato “Spranghe in cella, tensioni in carcere”, inizia così:

«Tensioni ieri sera tra agenti e detenuti, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), teatro domenica scorsa di una rivolta, durante una perquisizione straordinaria disposta dall'amministrazione penitenziaria in conseguenza dei tumulti: gli animi si sono surriscaldati (si registra qualche contuso) quando nel corso delle ispezioni nelle celle delle sezioni del reparto Nilo (che ospita circa 400 persone) sono stati trovati e sequestrati spranghe ricavate dalle brande, bacinelle piene d'olio (come quello usato domenica per minacciare la polizia penitenziaria), numerosi pentolini per farlo bollire, e altri oggetti contundenti». Ma la notizia, ripresa dai principali media nazionali, era falsa: la “perquisizione straordinaria” era in realtà il più grave pestaggio mai documentato nelle carceri italiane e gli “oggetti contundenti” - come emerge dalle chat della commissaria capo Anna Rita Costanzo citate da Domani - sarebbero state prove fabbricate dalla Polizia Penitenziaria.

Un altro caso in cui gran parte della stampa ha fatto proprie le versioni della Polizia Penitenziaria, senza particolari verifiche o cautele, risale alle proteste del marzo 2020, quando in molte carceri ci sono state manifestazioni di protesta dovute - almeno in parte - alle restrizioni per il Covid-19. In quei giorni la tesi più diffusa sui giornali era quella sposata anche dalle organizzazioni sindacali: dietro alle azioni dimostrative ci sarebbe stata una regia criminale. La stessa Commissione ispettiva, istituita dal Dap per fare luce sulle proteste del 2020, ha osservato nella relazione finale pubblicata nel 2022 che questa ipotesi «era stata avanzata da alcuni organi di stampa ma anche da qualche Sindacato di Polizia penitenziaria nei primi giorni successivi alle rivolte». Nel merito, però, la Commissione ha escluso ogni coinvolgimento delle organizzazioni mafiose, evidenziando come - a eccezione di un solo caso - le proteste abbiano avuto come protagonisti «i detenuti comuni - tra cui molti stranieri - con un’alta percentuale di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione penitenziaria (per lo più soggetti giovani, nullatenenti, affetti da tossicodipendenza o da fragilità psichiche)».

L’idea che ci facciamo delle persone detenute durante le proteste dipende dal modo in cui vengono rappresentate: armate di “oggetti contundenti”, come a Santa Maria Capua Vetere, o pedine della criminalità organizzata, come nel marzo 2020; o ancora “rivoltose”, come vengono definite comunemente, o considerate solo per i danni materiali provocati alla struttura, come successo all’inizio di agosto nel carcere minorile di Torino. Così, non può che emergere uno sguardo che delegittima la dimensione politica delle rivendicazioni di chi è detenutə. Ecco perché l’informazione ha una grande responsabilità e non può limitarsi a diventare megafono di sindacalistə o autorità penitenziarie.

Corpo politico e politiche dei corpi

Le pratiche di protesta nel contesto penitenziario possono assumere molte forme, ma spesso pongono al centro un elemento: il corpo. La corporeità delle persone detenute e il controllo esercitato su questa è un tema ricorrente in molta della letteratura che analizza l’istituzione carceraria.

Michel Foucault, in Sorvegliare e punire, racconta proprio come la nascita della reclusione sia avvenuta di pari passo con una nuova concezione del corpo della persona condannata, da oggetto di pene corporali e supplizi a mezzo di disciplinamento e controllo totale. Affliggere il corpo quindi non è più il fine ultimo della pena: la fisicità è divenuta un canale attraverso cui colpire e correggere il comportamento della persona ristretta, che si tenta di rendere “docile”. Il carcere si è quindi configurato come un’istituzione che Erving Goffman definisce “totale”: un sistema che controlla interamente e meticolosamente i bisogni primari, lo spazio, il tempo e le interazioni sociali di chi è costrettə ad abitarlo.

Nel contesto penitenziario, però, il corpo può essere anche uno strumento politico di resistenza: se il carcere prova a controllare capillarmente la corporeità e la soggettività dellə detenutə, allora è proprio il corpo forse l’ultimo luogo su cui la persona ristretta ha potere e da cui possono nascere forme di denuncia, rivendicazione e solidarietà. Nonostante l’isolamento dal mondo esterno e la segregazione interna in sezioni e celle, le persone ristrette riescono infatti a dare vita a proteste anche collettive, come scioperi della fame a staffetta, e a far arrivare la loro voce fuori dalle mura.

Ecco una possibile classificazione delle forme di protesta:

Innanzitutto, il rifiuto: di cibo (lo “sciopero della fame”), e in alcuni casi anche di acqua; di fare la spesa (lo “sciopero del carrello”); di cure mediche; di partecipare ad attività lavorative, formative o di socialità;

Poi, l’autolesionismo: il tagliarsi, il cucirsi la bocca, l’ingoiare oggetti come pile e lamette.

Ancora, il rumore: le battiture* e le urla, ad esempio.

Infine, il danneggiamento degli spazi penitenziari: più comunemente, attraverso incendi, ma anche utilizzando liquidi come sangue e urina.

*La “battitura” di protesta viene svolta dalle persone detenute, che sbattono pentole e altri oggetti in metallo su porte e finestre per richiamare l’attenzione su problemi o necessità particolari.L’istituzione carceraria tipicamente reagisce a queste manifestazioni di dissenso con l’invalidazione: viene negata l’esistenza di un reale malessere e, di conseguenza, anche la legittimità delle richieste da parte delle persone ristrette. Viste come intrinsecamente pericolose e “ingestibili”, agli occhi del personale penitenziario lə detenutə agiscono spinte da istinti violenti piuttosto che dalla sofferenza fisica e psicologica provocata dall’istituzione carceraria.

In riferimento alle proteste avvenute nel 2020 in alcune carceri italiane, Valeria Verdolini, Alvise Sbraccia e Daniela Ronco hanno infatti evidenziato come le azioni dimostrative di chi è reclusə siano state ricondotte dalla Polizia Penitenziaria a una presunta «bestialità, vena devastatrice e radicale irrazionalità».

Al contrario, queste pratiche - talvolta violente nei confronti del proprio corpo o di persone e spazi esterni - non hanno nulla di bestiale o irrazionale. Scrive il sociologo Alessandro Maculan in “La galera incorporata”, un’etnografia dedicata al corpo di Polizia Penitenziaria (lo abbiamo intervistato a riguardo nello Speciale #3):

«La realizzazione di pratiche autolesive ma anche la devastazione, per esempio, di una cella rappresentano episodi che non sono assolutamente slegati da una condizione di profonda deprivazione e sofferenza a cui sono esposte le persone recluse».

Non tutto il personale penitenziario giudica però le proteste allo stesso modo, ovvero delegittimandole.

T., che è stata detenuta per circa cinque anni nella sezione femminile di un carcere nel Nord Italia, racconta:

«Un’ispettrice in particolare tra quelle che ho incontrato era bravissima, ci aiutava: a volte, quando facevamo le petizioni, ci faceva le fotocopie gratis e ci andava a prendere le firme al maschile. Ci dava una mano. Anche gli agenti, tante volte ci dicevano che quello che stavamo facendo era inutile, tante volte invece ci aiutavano. Ci parlavano, ci fermavano: volevano sapere. Anche loro alla fine sono nella stessa barca, anche loro sono messi male. Fanno orari assurdi, se manca qualcuno restano in pochi».

T. ha partecipato soprattutto agli scioperi della fame e del carrello. Quest’ultimo, in particolare, era spesso motivato dall’aumento considerevole nei prezzi dei prodotti in vendita all’interno del carcere.

Più varie erano invece le ragioni dietro agli scioperi della fame. Sempre T., a proposito di una protesta del 2020:

«Quando è iniziato il Covid, abbiamo fatto il primo sciopero: abbiamo chiesto più telefonate e videochiamate, visto che i colloqui erano sospesi, anche quelli interni (tra persone detenute nello stesso istituto, ndr). Noi abbiamo fatto il primo sciopero della fame, di 6 giorni. Abbiamo patito, mai fatto uno sciopero nella mia vita, abbiamo patito bene. Siamo state 4 in tutto il carcere. Alla fine ci hanno dato le videochiamate, 8 da mezz'ora; dopo, si è arrivati a 6 videochiamate da 1 ora al mese. Da lì hanno cominciato a fare sciopero anche in altre carceri d'Italia, dove poi anche lì hanno ottenuto le chiamate».

Scioperare in carcere non è però semplice: bisogna fare fronte a pressioni e tentativi intimidatori.

«All’inizio ci hanno un po’ minacciate. In 3 su 4 lavoravamo all’interno del carcere, tutto il giorno. Nonostante non mangiassimo, abbiamo segnato nella richiesta di sciopero che avremmo continuato a lavorare. Loro (il personale, ndr) ci hanno detto che se fossimo state male, ci avrebbero tolto il lavoro. Noi, però, abbiamo detto chiaramente che avremmo continuato a lavorare. Alla fine non ce l’hanno tolto il lavoro, anche perché lo sciopero è un diritto. Comunque io poi ho imparato che, per ogni cosa che volevi, ti facevi lo sciopero e ti davano subito qualsiasi cosa chiedessi. C’era però gente che aveva paura e non lo faceva».

Per quanto T. non abbia mai subito gravi ripercussioni per aver partecipato agli scioperi, il rischio - soprattutto nel caso di proteste non precedentemente segnalate o di azioni più violente - è che le persone detenute ricevano un rapporto disciplinare. Questo può comportare la negazione dei 45 giorni di liberazione anticipata previsti per ogni semestre di pena scontata.

La protesta rappresenta, in ogni caso, un’alterazione dell’ordine, un fastidio.

«Per loro (il personale penitenziario, ndr) è un problema se fai lo sciopero, perché ogni giorno, ad esempio, l'infermeria ti deve chiamare e ti deve prendere i parametri. Tutti i giorni ti devono chiamare, sai che rottura di palle. Poi loro devono anche mandare tutte le informazioni quotidianamente al magistrato e all'amministrazione a Roma. Devono avvisare se succede qualcosa, ti devono tenere d'occhio. Il problema a Torino è che ora ci sono le “psichiatriche”, che non dovrebbero essere lì. Il carcere che prende le psichiatriche deve avere l’educatore fisso che le segue, il medico che le vede tutti i giorni. Ma ci sono delle ragazze che sono mancate, non le seguiva nessuno. Una aveva solo chiesto di vedere sua figlia, si dice che era per terra, che non mangiava da 5 giorni, 6 giorni, non mangiava e non beveva. Non passava nessuno a vederla».

Le proteste, infine, possono essere sostenute dall’esterno: la presenza rumorosa di chi al di là delle mura solidarizza con le persone ristrette può significare molto, dai saluti alla musica, fino alla diffusione dei comunicati scritti dallə scioperanti.

T. ricorda così alcuni presidi:

«Quando c’erano ci salutavano, arrivavano lì davanti. Noi gridavamo “ciao”, a volte ci sentivano e a volte no per la musica. Poi a volte l’assistente si piazzava davanti alla cella e ci diceva “non gridate, non parlate”, noi ci chiedevamo ridendo perché. Comunque le cose che dicono (le persone all’esterno, ndr) ti toccano il cuore».

Qualche consiglio

Irene Proietto commenta per la Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (CILD) il Ddl Sicurezza, evidenziandone le numerose criticità.

Il libro “Autobiografia di una rivoluzionaria” di Angela Davis, in cui l’autrice - tra le molte vicende che hanno animato la sua vita di filosofa e militante delle Black Panther - racconta anche le proteste a cui ha partecipato mentre era detenuta.

Il libro “Fogli dal carcere” di Nicoletta Dosio, in cui l’autrice mette in dialogo la sua esperienza da militante con il periodo passato in detenzione. Dosio, inoltre, è stata intervistata su questi temi da Elena Sonnini, su Studi sulla Questione Criminale.

Il canale di “Mamme in piazza per la libertà di dissenso”, comitato nato a Torino per riunire le madri di persone sottoposte a misure cautelari a seguito di manifestazioni antifasciste e di difesa del territorio. Tra le altre cose, le Mamme in piazza organizzano presidi di solidarietà fuori dalle carceri; l’ultimo di questi si è svolto ieri, a sostegno dello sciopero della fame in corso nella sezione femminile del carcere Lorusso-Cotugno e in solidarietà con tutte le persone private della libertà personale.

Free Palestine

Il Palestinian Feminist Collective ha raccolto le testimonianze di alcune donne che sono state detenute nelle carceri israeliane; in più, ha lanciato una petizione per chiedere la liberazione immediata di Khalida Jarrar, prigioniera politica e attivista palestinese, e di tutte le persone palestinesi detenute in territorio israeliano.

Secondo Human Rights Watch, le autorità israeliane hanno deportato - a partire dall’ottobre del 2023 - operatricə sanitariə palestinesi in strutture di detenzione in Israele, dove sarebbero statə torturatə. Qui la traduzione in italiano, su Valigia Blu.

Grazie per essere arrivatə fin qui.

Se vi va di scriverci per feedback, commenti e segnalazioni in risposta a questa mail o tramite i nostri canali, a noi fa molto piacere.

A presto!

Nicolò, Gina, Elisa e Mafalda

Per questo numero un ringraziamento speciale va a T.

Fratture è una newsletter indipendente. Se ti piace il nostro lavoro, puoi iscriverti qui sotto e seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Per sapere qualcosa di più su di noi, visita la pagina About.